Dieter David Scholz

Musik-Theater & mehr

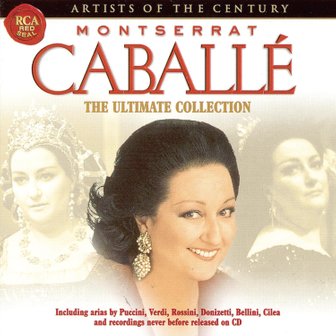

Montserrat Caballé: „Diese dicke Frau ist für alle da“

Sie war ein Legatowunder, eine auratische, große Persönlichkeit und sie hatte ein begnadetes, unverwechselbares Timbre. Eine Jahrhundert-sängerin ist am 6.10.2018 im Alter von 85 Jahren von uns gegangen.

Als Montserrat Caballé am 20. April 1965 an der Mailänder Scala zum ersten Mal die Titel-partie in Bellinis Oper „Norma“ sang, standen Publi-kum und Fachleute Kopf. Man sprach von einer zweiten Callas. „La Su-perba“, die Unübertreffliche wurde sie fortan genannt. Sie mochte allerdings keine Etiketten, wie sie mir gestand: „Wissen Sie, ich möchte eigentlich alle Etiketten außen vor lassen, sie haben doch nichts mit mir zu tun.“ Opern-Talmi, Juwelen-Glanz und Pri-madonnentum gehörten zwar zum vermarkteten Image der humorigen Sängerin, doch die warm-herzige, rustikale Künstlerin war keine Diva. Sie war umgänglich, selbst-bewusst bekannte sie sich zu ihrer Leibesfülle, sie zeigte viel Herz und immer wieder verblüffte sie mit ihrem Mutter-witz.

Ihr Start in die Weltkarriere war steil. Von dem Moment an, als sie 1965 für die erkrankte Mari-lyn Horne in der New Yorker Carnegie Hall als „Lucrezia Borgia“ in der gleichnamigen Doni-zetti-Oper ein-sprang, war sie ein Star. Ihr Markenzeichen war eine phänomenale Piano- und Legatokultur, aber sie hatte auch ein unverwechselbares Timbre. Ihre profunde Gesangstechnik lernte Montserrat Caballé am Konservatorium des Liceo in Barcelona. Das Kind armer Eltern wurde gefördert von einer der reichsten Familien Barcelonas, um bei der ungarischen Gesangs-pädagogin Eugenia Kemeny zu studieren. Ihr Credo habe gelautet: „Singen ist wie laufen, man muss ein gutes Depot haben und man muss wissen, wie man es nutzt!“ Ihr erstes Engagement fand die Caballé mit 23 in der Schweiz, sie sang zunächst kleinste Rollen am Stadttheater in Basel, bevor sie für eine Kollegin einspringen und große Partien singen durfte. Nebenher ar-beitete sie als Serviermädchen, weil das Geld nicht reichte. "Basel war wie ein Training für mich, dann konnte ich loslegen.“

Nach drei sehr harten Lehrjahren in Basel ging Montserrat Caballé nach Bremen. Am dortigen Stadttheater erarbeitete sie sich einen Großteil ihres gesamten Repertoires, mit dem sie in Zu-kunft auf den Bühnen der Welt ihre Erfolge bestreiten sollte. Als Montserrat Caballé nach drei Jahren Bremen verließ, hatte sie sich bereits 42 Partien angeeignet.

„Nach Bremen wusste ich, was ich sängerisch wollte, was ich durfte und was ich nicht durfte.“ Und das war die Voraussetzung dafür, die Bühne der internationalen Opernwelt zu betreten.“ Die spanische Primadonna war geradezu süchtig nach Singen. Singen war für sie, wie sie mir in einem Interview bekannte, nicht nur Ausdruck von Lebensfreude, es hatte geradezu etwas Ero-tisches für sie: „Wenn ich auf die Bühne gehe, ist das für mich so, als wenn ich zu einem Geliebten gehe.“

55 Jahre stand die Caballé auf der Bühne. Insgesamt 90 Rollen beherrsch-te sie. Mehr als 4000 Auftritte verzeichnet ihre Karriere. Sie verkörperte neben Wagner-, Strauss-, Verdi- und Pucci-ni-Rollen eine stattliche Anzahl von Bellini- und vor allem zu ihrer Zeit nur noch selten gesungene bzw. noch nicht wieder entdeckte Donizetti-Partien.

„Für mich ist Belcanto mehr eine Expression auf einfache musikalische Linien. Aber es ist für mich eine große Freude gewesen, viele Opern von Donizetti wiederzuentdecken.“

Montserrat Caballé war über Jahrzehnte ein Kultstar. Leider sang sie zu lang und konnte, wie so manche Künstler, nicht Abschied nehmen von ihrem Beruf. Sie war erfolgsverwöhnt, brauchte ihr Publikum und den Publikumszuspruch. Dass sie sich, je länger sie sang, mehr und mehr selbst erfolglos Konkurrenz machte, war tragisch. Sie hatte einmal eine der schönsten Stimmen ihre Zeit. Doch die liegt lange zurück. Zuletzt beschränkte sie sich, gezeichnet von Krankheit und Alter, auf immer be-scheidener werdende Konzerttourneen. Schon länger war es still um sie geworden. Berührungsängste mit Pop-Musik und kommerzieller Massen-kultur hatte Montserrat Caballé übrigens nie gehabt. Deshalb sang sie gegen Ende ihrer Karriere immer auch für ein junges und nicht nur an Klassik interessiertes Publikum. Ihr lange zurückliegender gemeinsamer Auftritt mit dem Rocksänger Freddie Mercury 1987 war sicher ihr spektakulärster. Glücklicher-weise ist das Vermächtnis ihrer legendären Schallplattenaufnahmen beträchtlich. Ihre singuläre Stimme wird gewiss nicht vergessen werden.

Abgedruckt auch in "Orpheus"

*

Mein Interview mit ihr aus den 90er Jahren, abgedruckt in meinem Buch „Mythos Primadonna“

Frau Caballé, Sie werden als La Suberba, die Unübertreffliche, bezeichnet. Ein Etikett, das Sie mit Würde getragen haben. Wie lebt es sich mit so einem Primadonnen-Etikett?

Ach, das ist ein großes Wort. Eines von vielen ähnlichen. Ich lasse alle Etiketten für gewöhnlich vor meiner Tür. Etiketten werden uns Sängerinnen von irgendwelchen Leuten aus irgend-welchen Interessen aufgeklebt. So ein Etikett hat doch nichts mit mir zu tun. Ich liebe solche Etiketten nicht. Ich liebe meinen Namen! Der ist wichtiger!

Montserrat, das ist ein heiliger Berg mit einem Kloster, nach dem viele Katalaninnen benannt sind.

Ja, meine Mutter erzählte mir, dass sie mir diesen Namen aus Dankbarkeit für die von uns beiden überlebte Geburt nach dem der schwarzen Madonna aus diesem Kloster gegeben hat. Meine Geburt war sehr schwer, sehr riskant für uns beide. Ich kam fast schwarz auf die Welt. Meine Mutter war sehr religiös.

Sind Sie auch religiös?

Ja!

Spielt Ihr Glaube auch bei Ihrer Kunstausübung eine Rolle?

Nein, für die Kunst zählt nur die Arbeit! Für meine Innerlichkeit spielt die Religiosität allerdings eine große Rolle, auch für die Familienzusammengehörigkeit, und sie gibt mir Kraft und Mut, um weiterzumachen und nach vorn zu schauen.

Kraft und Mut brauchten Sie viel und oft in Ihrem Leben, denn Sie hatten eine sehr harte, arme Kindheit, aber auch Krankheiten Ihrer Eltern, eigene Krankheiten, Existenzsorgen haben Sie von früh an immer wieder heimgesucht. Trotzdem haben Sie nie den eisernen Willen aufge-geben, zu singen. Was hat diesen hartnäckigen Willen zum Singen genährt.

Ich glaube, ich habe seit meiner frühsten Kindheit die Musik und den Willen, zu musizieren, in mir getragen. Schon meine Eltern haben Musik immer sehr geliebt. Ich war immer von Musik umgeben. Meine Eltern haben samstags und sonntags zu Hause oft gesungen. Singen war für mich immer etwas Selbstverständliches, aber auch etwas Besonderes. Und ich habe nie ver-gessen, was meine Mutter einmal sagte, als es uns finanziell sehr schlecht ging: singen kostet kein Geld. Sie hatte Recht.

Aber die Ausbildung zum Singen hat dann doch viel Geld gekostet, das in Ihrer Familie nicht vorhanden war. Glücklicherweise hatten Sie einen Mäzen.

Ja, ich wurde unterstützt von einer sehr reichen Familie in Barcelona. Es waren vier Brüder und drei Schwestern, sie alle zusammen haben mich gefördert. Und nicht nur mich, sie haben auch meinem Vater eine angenehme Arbeitsstelle besorgt, meinem Bruder haben sie den Schulbesuch ermöglicht und meine kranke Mutter haben sie unterstützt. Fast keiner von diesen hilfreichen Menschen, denen ich lebenslang dankbar bin, lebt heute mehr, nur noch eine der Schwestern. Es war eine Familie, die in Barcelona sehr großzügig die Kunst und die Künstler gefördert hat. Sie hat übrigens auch ein Kinderkrankenhaus gebaut, das heute noch existiert. Ich kann von Glück reden, dass ich dieser Familie begegnet bin. Ich wünschte, es gäbe viele solche Familien in der Welt.

Sie wurden immer wieder verglichen mit Renata Tebaldi und Maria Callas. Sie wurden, als Sie ihre große internationale Karriere starteten, als zweite Callas bezeichnet. Was bedeuten Ihnen diese beiden Kolleginnen?

Als ich Studentin war, sang die Tebaldi gelegentlich in unserem Opernhaus in Barcelona. Ich war immer dort, wenn La Tebaldi sang, allerdings nur auf dem Stehplatz. Sie war phantastisch. Später habe ich sie in New York auch persönlich kennengelernt. Sie war und ist eine Freundin, eine große Dame und ein ganz besonderer Mensch für mich. Ich bewundere sie als Sängerin, aber noch mehr als Persönlichkeit. Sie ist ein guter Mensch, und sie war gut zu jedem, den sie näher kannte. Sie hatte vielen Leuten geholfen, privat und künstlerisch. Und das merkte man ihr auch an, sie hat eine ungewöhnliche Ausstrahlung.

Haben Sie denn auch künstlerische Impulse von ihr empfangen?

Ja, als ich Studentin war, natürlich! Diese große Stimme und dieser besondere Klang, aber auch ihre Pianissimi haben mich fasziniert und angespornt, es ihr gleich zu tun. Die Callas ist eine völlig andere künstlerische Erscheinung und ein ganz anderer Mensch. Ich lernte sie kennen, als sie schon nicht mehr sang. Wir haben uns oft in Paris getroffen, und wir haben uns viel unterhalten. Sie hat mir immer gute Ratschläge gegeben. Ich habe sie oft um Rat gefragt. Sie werden lachen, aber ich empfand Sie immer als eine ganz normale Frau. Wir trafen uns bei ihr zu Hause zum Tee, oder in einem Hotel, oder in einem Restaurant. Wir haben über Musik und über Gott und die Welt geredet. Sie war so furchtbar normal. Auch wenn Sie das nicht glauben! Ich kann mir - vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen mit ihr - überhaupt nicht vorstellen, was man sich von ihr alles erzählt. Auch dass sie kapriziös, launisch, exaltiert oder primadon-nenhaft gewesen sein soll während ihrer Karriere. Ich glaube allerdings, dass sie unangenehm und hektisch werden konnte, wenn die Leute nicht präzise und diszipliniert mit ihr gearbeitet haben. Eines weiß ich: für die Callas waren Singen und Agieren eine heilig ernste Angelegen-heit. Die Opernbühne war eine Kirche für sie, die Kunst eine Religion. Sie hatte einen wahn-sinnigen Respekt vor der Musik und gab alles für die Musik hin. Ich kann mir vorstellen, dass sie da mit allen Menschen aneinandergeraten konnte, die es nicht ganz so ernst mit diesem Beruf meinten. Außerdem glaube ich, dass vieles von dem, was den Callas-Kult und den Callas-Mythos ausmachen, fremdbestimmt war, forciert wurde von außen, von unterschiedlichsten Menschen und Interessen provoziert.

Leider hat Frau Callas sich und ihre Stimme früher als nötig ruiniert. Sie singen ja bereits seit 42 Jahren. Ihr schönes, unverwechselbares Timbre haben Sie sich bis heute erhalten. Wie haben Sie das geschafft?

Wissen Sie, ich habe alles getan, um es nicht zu verlieren. Das Timbre ist das wertvollste, das man hat. Man darf ihm niemals schaden. Ich habe natürlich, ehrlich gesagt, ein großes Reper-toire gesungen, und darunter waren durchaus Dinge, die meinem Timbre hätten schaden kön-nen. Aber ich habe nie versucht, zu forcieren und ich habe eine sichere Technik.

Ihre Technik haben Sie am Liceo in Barcelona vor allem bei der ungarischen Gesangslehrerin Eugenia Kemmeny gelernt. Was hat sie Ihnen vor allem beigebracht?

Sie sagte immer: Singen ist wie Laufen. Man muss ein gutes Depot haben und man muss wis-sen, wie man seine Reserven hütet und wie viel man sich wann verausgaben darf. Es muss immer genug Luft bleiben für die letzten fünfzig Meter! Das war ihr Motto. Sie hat mir ihre sensationelle Atemtechnik beigebracht, mit der man den Atem, den Ton völlig beherrschen kann. Jeder hat seinen Ton. Aber wie man ihn zustande bringt, das ist das große Geheimnis. Sie hat uns beigebracht, zu wissen und zu fühlen, worum es dabei geht und vor allem, unseren Körper zu beherrschen. Im ersten Jahr mussten wir nur technische Übungen machen, wir durften überhaupt nicht singen. Das war furchtbar für uns, wir waren uns nicht sicher, ob das der richtige Weg war. Wir wollten doch alle singen. Oft haben wir uns heimlich gegen sie ver-schworen. Sie hat ja zunächst nur mit unserem Atem gearbeitet, mit der Luft. Wir kamen uns vor wie Athleten, aber nicht wie Sänger. Heute bin ich dankbar, dass sie mir diese Technik beigebracht hat.

Sie unterrichten ja nur selten, aber wenn Sie Schüler haben, worauf achten Sie am meisten?

Auch ich versuche vor allem, den jungen Sängern beizubringen, dass sie den eigenen Körper kennenlernen, ihre Muskulatur, die man braucht, die man bewusst einsetzen können muss, um zu singen. Vielleicht sind meine Unterrichtsmethoden nicht immer ganz orthodox, aber meine Schüler verstehen mich immer und wissen genau, was ich meine. Bei solchen Meisterklassen habe ich es ja in der Regel bereits mit voll ausgebildeten Sängern zu tun. Aber wenn sie mir folgen, dann ist es erfreulich zu sehen, wie sie sich schon innerhalb weniger Stunden in ihrer Art zu singen verändern. Ich sage niemandem, er habe eine schlechte Technik, aber ich versuche immer, die Stütze zu verbessern. Und das Stützen der Stimme ist das A und O des Singens.

Sie sind ja eine der letzten Meisterinnen einer unvergleichlichen Piano- und Legatokultur. Wer hat Ihnen die Sensibilität für diesen Gesangsstil vermittelt?

Ach, ich glaube, das ist reine Geschmackssache! Zunächst habe ich mich natürlich immer da-rum bemüht, den Stil eines Komponisten genau zu erforschen und mir anzueignen. Man muss zuallererst den Anforderungen der Partien, wie sie in den Noten stehen, gerecht werden. Dazu muss man einfach nur genau lesen, was in der Partitur steht! Die Linien, die ich singe, die ste-hen alle in den Partituren. Das sind ja keine Erfindungen von mir. Es steht doch alles in den Noten. Auch die Farben und Crescendi, Diminuendi oder Pianissimi, auch die stehen in den Noten. Man muss nur genau lesen!

Aber das tun offensichtlich die meisten Sänger heute nicht mehr, oder?

Ja, da haben Sie leider recht. Aber es steht wirklich alles in den Noten, ich bleibe dabei!

Wie erklären Sie sich, dass viele Ihrer Kolleginnen das nicht herauslesen können?

Vielleicht wollen sie es ja gar nicht! Der Geschmack ist sehr unterschiedlich. Wissen Sie, ich habe einfach Spaß daran und freue mich, wenn ich drei ppp lese, einen absolut minimalen Klang herauszulassen. Ich hasse das Schreien und dieses lautstarke Singen in dynamischer Undiffe-renziertheit, wie es heute üblich ist. Andere Sänger haben offenbar damit weniger Schwierig-keiten. Vielleicht haben sie ein anderes Gefühl als ich, andere Vorstellungen, einen anderen Geschmack.

Gibt es denn Ihrer Meinung nach guten Sängernachwuchs? Gibt es Hoffnungen auf große Stimmen?

Ja, es gibt welche. In allen Stimmlagen sogar. Aber wenn sie nicht aufpassen, sind sie in fünf Jahren nicht mehr da. Das ist heute das Problem. Es tut mir so leid für die jungen Sänger, dass sie sich heute so schnell ruinieren.

Sie haben zu singen angefangen 1956 in Basel. Das Stadttheater Basel war ja wohl nicht gerade das, was Sie sich am Anfang erträumten, oder?

Wissen Sie, ich wollte weg von Spanien, ich konnte dort ja nicht Fuß fassen, habe nur kleine Liederabende, Konzerte und ein paar kleine Opern gesungen. In Basel wurde ich zwar enga-giert, aber ich hatte das Pech, dass man eigentlich meine Stimme nicht brauchte, denn alle Reihen des Ensembles waren geschlossen, alle Fächer gut besetzt. Ich durfte immerhin Partien einstudieren und ein paar ganz kleine Rollen singen. Ansonsten musste ich auf der Wartebank sitzen und auf ein Einspringen hoffen. Ich bekam eine lächerlich geringe Gage. Ich wurde über-haupt nur engagiert, weil ich sagte, ich brauche das Geld nicht, was nicht stimmte. Im Gegen-teil: ich hatte es bitter nötig. Ich musste sogar nebenher arbeiten gehen, damit ich einigermaßen über die Runden kam. Aber ich hatte es wenigstens geschafft, an einem Opernhaus engagiert zu werden, und ich sang eine Nonne im „Feurigen Engel“, die erste Dame in der „Zauberflöte“ und die Annina in der „Traviata“. Drei Monate später war die erste Sopransitin krank geworden, die zweite Besetzung war auch gerade nicht anwesend und so hatte ich meine Chance, als Mimi in der „Bohème“ einzuspringen und auf mich aufmerksam zu machen. Das war purer Zufall. Es waren auch später immer die Zufälle, die mich weitergebracht haben.

Aber die Basler Jahre waren ja nicht umsonst?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir dort ein gutes Repertoire angeeignet, weil ich als Zweitbe-setzung viele Opern einstudieren musste, die ich zwar nie auf der Bühne sang in Basel, aber we-nigstens gelernt hatte. Ich habe auch schon Salome dort gesungen, daneben Nedda, Pamina, Jaroslawna und Donna Elvira. Dieses Repertoire, das ich mir dort aneignete, hat mich stark ge-macht und mir Mut gegeben, nach vorn zu schauen und mich umzusehen nach einem anderen Theater. Dass ich in Basel nicht bleiben wollte und konnte, wenn ich Karriere machen wollte, war ja klar! Ich war drei Jahre in Basel. Diese drei Jahre waren wie ein Traum für mich. Trotz der Tatsache, dass ich neben der Singerei im Café du Théatre arbeiten musste, um zu überleben. Ich habe Eiscreme serviert. Aber ich war immerhin an einer Bühne engagiert. Ich war umgeben von einem netten, kollegialen Ensemble und einer entgegenkommenden Direktion. Obwohl die Wirklichkeit hart war, lebte ich damals in einer Welt der Träume. Sie müssen sich vorstellen, wenn keine Probe war, haben wir von uns aus auf der Probebühne oder auf der Hauptbühne Partien geprobt und einstudiert. Wir waren alle jugendliche Idealisten. Und wurden unterstützt von guten Repetitoren, Dirigenten, auch von der Direktion. Das Publikum mochte uns auch, die Stadt hütete ihr Theater. Das war eine schöne Zeit. Für einen Anfänger war das der Himmel auf Erden.

Meine Mutter folgte mir übrigens schon bald nach Basel und hat in einer Fabrik gearbeitet, die Unterwäsche herstellt. Und mein Vater kam dann auch nach und arbeitete in einer Möbelfabrik. Schließlich hat mein Bruder in Basel studiert. Wir alle halfen ihm. Wir waren eine richtige Gast-arbeiterfamilie. Nebenbei bemerkt, habe ich übrigens auch einigermaßen Französisch gelernt in Basel, mein Italienisch perfektioniert und mir auch etwas Schwitzerdütsch angeeignet. Erst als ich nach Deutschland kam, merkte ich, dass das kein Hochdeutsch ist.

Haben Sie auch ein bisschen die gute schweizer Küche kennengelernt?

Leider war ich damals kränklich, ich hatte monatelang eine Gastritis, musste aufpassen, was ich esse, Diät leben. Natürlich habe ich ab und zu Rösti und saure Leber genossen. Leider konnte ich nicht so essen, wie ich wollte. Ich esse gerne, aber ich bin keine begnadete Köchin. Ich ko-che zwar hin und wieder, aber schlecht. Doch ich habe eine charmante Familie, sie tut immer so, als wäre es wunderbar, was ich auf den Tisch bringe. Ich weiß aber, dass es nicht stimmt. Man will mir eine Freude machen!

Aber ich schätze Sie so ein, dass Sie auch sonst im Leben einige Freuden genießen.

Da haben Sie recht, ich habe Freude an vielem! Vor allem an Menschen und am Leben an sich. Es ist mir erst heute wieder bewusst geworden, wie wertvoll das Leben ist, denn das Flugzeug, mit dem ich heute ankam, hat so schrecklich gewackelt bei der Landung. Ich war sehr erleich-tert, als wir unten waren. Aber das Leben ist wie das Fliegen, es geht auf und ab, mal wackelt es bedrohlich, mal geht alles angenehm ruhig und glatt. Oder wie das Wetter: es gibt graue, regne-rische, verhagelte und sonnige, blaue Tage. Man muss aber beides akzeptieren, den Regen und den Sonnenschein!

Sie haben gut reden! Das ist nicht immer einfach. Wie schaffen Sie es denn, immer gleichermaßen gut in Form zu sein?

Na ja, physisch kommt es, wie es kommt, mal ist man gut in Form, mal hat man morgens schon Kopfschmerzen. Aber ich habe den Vorteil, dass die Musik mein täglicher Beruf ist. Wenn man sich der Musik hingibt, wenn man in sie hineingeht, dann ist jeder Tag im Grunde wie ein Hoch-zeitstag. Das kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen. Aber es ist so, wenn man auf die Bühne geht, ist das, als wenn man zu seinem Geliebten geht. Singen auf der Opernbühne ist wie eine Vereinigung. Wenn ich auf der Bühne stehe, ist es eine Freude für mich, dazu sein und zu leben.

Also ist Kunst für Sie eher Lebensfreude als Tempeldienst. Sie begreifen sich nicht als Sklavin der Kunst?

Nein, nicht als Sklavin! Die Kunst ist für mich reine Freude. Das ist meine Freude, und diese Freude versuche ich, zu zeigen und weiterzugeben. Jeder soll sehen und hören, wie glücklich ich bin. Natürlich diene ich der Musik, und das Publikum kommt, um die Musik zu hören. Aber wenn ich gut in Form bin, und das Publikum freut sich, dann sind wir wie eine Familie.

Die zweite Station ihrer Karriere war nach Basel das Bremer Stadttheater.

Und der Himmel in Bremen war fast immer grau!

Das muss doch für Sie als Katalanin furchtbar gewesen sein, so wenig Sonne, so wenig Blau am Himmel?

Ja, es war furchtbar, aber nur meteorologisch. Der Schritt von Basel nach Bremen war gewaltig. In Basel wurde ich trainiert und habe mich vorbereitet. In Bremen konnte ich das Angeeignete endlich umsetzen auf der Bühne und zeigen, was ich konnte. Meine Zeit des Träumens fand in Bremen allerdings ihr Ende. Dort war Professionalität gefragt. Ich hatte viel zu singen, eine Oper nach der anderen, ich habe dort bis auf die Bohème nur neue Partien gesungen, die ich alle neu einstudieren musste. In Bremen habe ich die harte Realität des Sängerberufs kennengelernt: Disziplin, Fleiß, maximaler Einsatz und Vielseitigkeit. Ich glaube, diese Mischung aus roman-tischem Idealismus, wie ich ihn in Basel lebte, und Professionalität, wie ich sie in Bremen ken-nenlernte und praktizierte, haben die Basis geschaffen für das, was mich befähigte, in die inter-nationale Welt zu gehen. Ich habe in Bremen endlich mein Selbstbewusstsein erlangt. Ich war keine Anfängerin mehr. Man brachte mir Respekt und Achtung entgegen. Ich habe mich end-lich zu einer Person entwickelt, die wusste, was sie wollte.

Aber wussten Sie nicht immer, was Sie wollten?

Nein, ich wusste nur, dass ich singen wollte! Aber ich war vor Bremen so furchtbar unsicher und unerfahren. In Bremen lernte ich zu wissen, was ich darf, wovor ich mich hüten muss, wo meine Grenzen sind und was ich besonders gut kann. Das ist das Entscheidende! Diese Reife braucht man, um als Sänger in die Welt zu gehen. Als ich Bremen verließ, hatte ich mir ein Repertoire von 42 Rollen angeeignet. Das war eine realistische Basis, um fortan frei zu arbeiten.

Als Sie sich entschlossen haben, sich an kein Theater mehr zu binden, nur noch als freie Künstlerin zu arbeiten, konnten Sie es sich leisten, dem grauen Bremen den Rücken zu kehren.

Ja, die Rückkehr nach Spanien war vor allem für meine Eltern wichtig. Wir alle fühlten uns ja dort zu Hause und hatten immer Heimweh gehabt. Mir war natürlich klar, dass ich nicht mehr in Spanien bleiben konnte, sondern in der ganzen Welt singen musste, dass das Herumfliegen zu meinem künftigen Alltag gehören würde. Aber wir konnten es uns wenigstens erlauben, in un-serer Heimat Quartier zu beziehen und dort, wo unsere Wurzeln sind, wo unser Gefühl zu Hause ist, wieder ein Domizil aufzubauen.

Ist Familie für Sie immer sehr wichtig gewesen?

Wir wurden so erzogen! Die Familie galt und gilt als heilig, Vater und Mutter müssen respek-tiert werden, Familienzusammenhalt ist absolut wichtig. Das hat natürlich auch mit spanischer Mentalität und Tradition zu tun. Wenn man damit aufgewachsen ist, dann versteht man nur sehr schwer das amerikanische, das australische, zum Teil auch das asiatische Leben. Natürlich liebt nicht jeder seine Eltern, und nicht jeder wird von seinen Eltern geliebt, das weiß ich sehr genau! Aber für uns ist dennoch Respekt vor den Eltern unumstößlich. Sie haben dir schließlich das Leben geschenkt. Ich finde, wenn schon nicht Liebe das Verhalten zwischen den Menschen bestimmen kann, sollte doch wenigstens Respekt da sein und Achtung.

Nun hatten Sie ja auch ein Elternhaus, das immer für Sie da war und das Sie in all Ihren Wün-schen unterstützt hat, trotz großer Armut. Das macht Achtung und Dankbarkeit leicht.

Das ist wahr. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Du hast auch nicht das Recht, den Mör-der deines Geliebten zu töten, nur weil er getötet hat. Nur weil das eigene Leben schwer ist, darf man es doch den anderen nicht schwermachen deswegen. Die Vereinigung, auch die Vergebung von Menschen beginnt in jedem selbst. Es ist schwer zu vergeben, ich weiß das, aber wenn kei-ner vergibt, ist die Welt zu Ende. Der Frieden beginnt in jedem selbst.

Glauben Sie, dass Sie diese Botschaft auch in ihrer Kunst ausdrücken können?

Ich wünschte es, aber ich glaube es nicht. Vielleicht gelingt es mir, über die emotionale Wirkung des Gesangs, die Menschen etwas näher zusammenrücken zu lassen, durch die Musik. Das ist schon etwas! Ich würde gerne eine Union der Herzen zustande bringen durch die Kraft der Mu-sik. Das wäre doch großartig! Man bräuchte keine Grenzen, keine Sprachen mehr, nur Gefühl. Und im Grunde sind die Menschen ja gut, wenn Sie nicht zum Bösen auf- und angestachelt oder verführt würden. Ich glaube jedenfalls daran, dass sie gut sind. Viele schämen sich dessen zwar, aber nur wenige wollen absichtlich nicht gut sein. Das Gute ist aber in jedem. Eine schöne Uto-pie, nicht?

Aber markieren praktische Politik - denken Sie an die vielen Kriege - nicht die Grenzen aller Kunst und Musik?

Ich glaube, die Musik ist schon zu Ende, spielt schon keine Rolle mehr in der Kultur, wenn es zu einem Krieg kommt. Wenn man nicht glaubt und nur hasst, dann hat Kunst keine Chance. Man glaubt an etwas oder nicht. Man glaubt an einen Menschen oder nicht. Wenn einem ein Mensch egal ist, sind einem auch hundert Menschen egal. Wenn man einen tötet, ist es genauso schlimm, als wenn man hundert getötet hat. Wenn der Respekt vor dem Leben nicht mehr da ist, wenn es nur noch um Macht und Geschäft und Feindschaft geht, wenn die Menschen gegen-einander aufgewiegelt werden in blindem Idealismus oder in fanatischer Religion oder politi-scher Ideologie, dann ist alles vergeblich, auch die Kunst.

Sie sind eine der meistgefragten „Primadonnen“ im internationalen Opern-, Konzert- und Show-business, Frau Caballé. Bleibt da eigentlich noch genügend Zeit für Privates, für die Familie?

Wissen Sie, wenn man etwas will, geht alles! Ich nehme mir so viel Zeit für Privates und Fami-liäres, wie ich es für richtig halte. Und was diesbezüglich richtig ist, entscheide ich, niemand sonst.

Sie haben vorhin von den Zufällen gesprochen. Ihr Debüt als Lucrezia Borgia in der New Yorker Carnegie Hall war ja auch so ein Glücksfall, nicht wahr?

Ja. Marilyn Horne war damals schwanger, sie erwartete gerade ihre Tochter und man suchte natürlich prominenten Ersatz für sie. Den fand man aber nicht, also entschied man sich für je-manden, den noch niemand kennt. Das war ich eben. Und diese außerordentlich erfolgreiche Aufführung wurde zum Start meiner internationalen Karriere.

Sie haben dann später immer wieder gemeinsam mit Marilyn Horne gesungen, vor allem Bel-canto-Opern.

Ja, und es war immer eine große Freude, mit Marilyn zu singen. Sie ist eine große Künstlerin und ein großer Mensch.

Sie sind als Belcanto-Sängerin berühmt geworden, aber am Anfang ihrer Karriere interessierten Sie sich mehr für Mozart, Richard Strauss und Richard Wagner.

Ich wollte eigentlich eine Strauss- und Wagner-Sängerin werden, aber nach Lucrezia Borgia wollte keiner mehr meinen Mozart oder Strauss und Wagner. Alle wollten nur noch Belcanto von mir. Und als ich dann noch an der Mailänder Scala als Norma debütierte, war mein Ruf als Belcanto-Spezialistin ein für allemal zementiert. Und es hat mir ja auch Spaß gemacht, diese Partien zu singen. Ich habe diese Partien von Donizetti und Bellini sehr lieben gelernt. Natürlich ist Belcanto ein Ausdruck auf einfachen Linien, begleitet von leichtem Orchesterspiel. Kom-plizierter ist schon eine Oper wie „Semiramide“ von Rossini, oder „Il Pirata“ von Bellini, auch die Donizetti-Opern, die ich gesungen habe, sind nicht ohne. Darunter übrigens einige, die ich sozusagen für unser Jahrhundert wiederentdeckt habe.

Was hat Sie denn eigentlich an Strauss und Wagner so gereizt?

Ich habe mit Strauss-Liedern und Mozart begonnen, schon vor Basel, und in Basel war eine mei-ner ersten Partien die Salome. In dieser Musik fühlte ich mich zu Hause, ich verschmolz mit dieser Musik ich fühlte mich so wohl und natürlich in diesen Strauss-, Wagner- und auch in den Mozartpartien. Ich fühlte mich darin mehr zu Hause als je im Belcanto. Bei Strauss und Mozart ist man mehr als nur ein Sänger, der auf die Bühne kommt und seine Arie singt, beglei-tet von einem Orchester. Bei Wagner, Strauss und Mozart fühlt man sich wie ein wichtiger Teil des Werkes, wie ein wichtiges Instrument. Deshalb liebe ich diese Musik so. Strauss und Mozart sind meine Lieblingskomponisten, ich sage das frei heraus, obwohl ich so viel Verdi, Rossini und Donizetti gesungen habe.

Sie haben sich ja auch nie gescheut, der sogenannten U-Musik, der populären Musik zuzuwenden. War das gezielte Strategie zur Eroberung ihres Opernpublikums von morgen? Oder gar Eroberung eines weiteren Marktes?

Also diese Zusammenarbeit mit Freddy Mercury war eine Geste für mein Land. Der Bürger-meister von Barcelona bat mich damals, etwas für die Jugend zu singen, keine Oper oder so etwas. Es sollte etwas Sensationelles sein, das auch ein junges Publikum einlädt, in unsere Stadt Barcelona zu kommen. Das war ein schöner Spaß, aber es hat, glaube ich, auch Tausende von jungen Leuten, die mit Oper bisher nichts am Hut hatten, zu dieser Kunstform hingezogen. Am Anfang war ich selbst skeptisch, ob ich mich so verkaufen sollte, aber der Erfolg hat mir recht gegeben, ob in Amerika, Asien, Europa oder wo sonst. Und Sie glauben gar nicht, was für Zu-spruch ich erhielt damals, und wie sehr ich plötzlich auch bei eben diesem Publikum von Freddy Mercury auch als Verdi- und Puccini-Sängerin gefragt war. Das hat mich natürlich gefreut.

Gab es eigentlich Träume für Sie, die sich nicht realisieren ließen, Wunschpartien?

Ich wollte immer die Elektra von Strauss singen. Ich habe mehrere Anläufe unternommen, lei-der kam es nie dazu. Aber man kann nicht alles machen, und was vorbei ist, ist vorbei, sage ich immer! Dafür aber werde ich mir noch zwei alte Wünsche erfüllen, ich werde endlich Masse-nets „La vièrge“ und Donizettis „Gabriella di Vergy“ singen. Ich glaube, dass ich diese Partien heute noch schön singen kann.

Sie singen ja seither auf Ihren Konzerttourneen immer auch gemischte Programme, in denen Sie dieses Erfolgsrezept weiterhin anwenden.

Ja, das halte ich für richtig. Schauen Sie, wie viele Opern habe ich gesungen, wie viele Platten und CDs mit Arien aus dem Opernrepertoire aufgenommen! Ich möchte doch auch einmal et-was Neues machen. Und wenn es dann auch noch beim Publikum ankommt! Ein Großteil des Publikums lebt ja an sich mit anderer als Klassischer Musik. Es täte mir doch leid, dieses Publi-kum zu vergessen. Und ich habe erfahren, dass ich es mit meiner Mischung durchaus erreichen kann. Und wann, wenn nicht in diesen, meinen letzten Jahren als Sängerin, soll ich denn bewei-sen, dass ich nicht nur das Opernpublikum liebe? Ich bin doch auch für die anderen da, für die jungen Leute und die Kinder.

Geht da nicht das Mütterliche etwas mit Ihnen durch?

Das weiß ich nicht, aber ich finde, man soll wissen, dass diese dicke Frau für alle da ist und singt.

Sind Sie traurig, dass ihre Karriere hinter Ihnen liegt, und Sie jetzt sozusagen nur noch die späte Ernte einfahren? Haben Sie Angst davor, eines Tages aufzuhören zu singen?

Nein, was gemacht ist, ist gemacht! Wichtig ist doch nur, dass ich zum richtigen Zeitpunkt mei-ne Möglichkeiten genutzt und optimal entfaltet habe, dass ich nichts verpasst habe. Ich bin froh darüber, aufgehört zu haben, Dinge zu singen, die ich wirklich nicht mehr singen sollte. Ich habe zwar noch das hohe C, aber es ist nicht mehr so schön wie vor 20 Jahren. Also singe ich es nicht mehr. Wer der Wahrheit nicht ins Angesicht schaut, ist blind und dumm.